2月末に行われていた「かながわ建築祭2017」内で行われている茶室デザインコンペティションに今年も行ってまいりました。

4回目となる今年は、例年よりも力の入った提案が多く感じられコンペの盛り上がりも熱が入ってきている様に思われます。

コンペ会場の馬車道駅内に実物が展示されている優秀賞の3案です。

優秀賞の内のひとつ「ランドスケープとしての茶室」。周辺環境(ランドスケープ)が限られたスペースでも、茶室そのものが緑等を伴ったランドスケープとなる事で都市の中の新しいコミュニケーションの場となる案です。

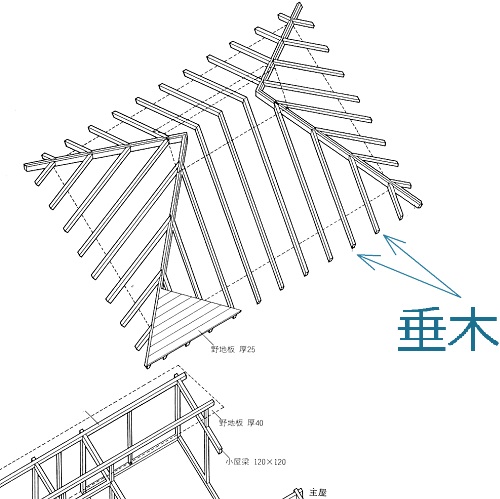

切り込みを入れたMDFボードを組み合わせる事で空間を構成。その隙間に緑を設けています。室内に落ちる影も2畳程度の小空間に奥行を生んでおもしろい。

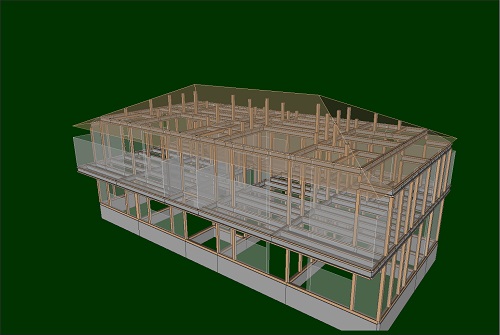

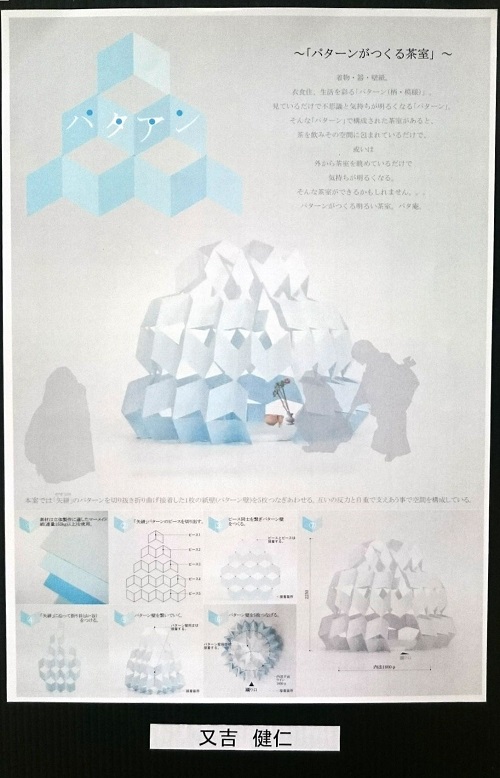

応募した私の案です。茶室の腰張りや、下地窓にしばしば表れるパターン(柄)。日常ではテキスタイルや食器等に現れるパターンも見ているだけで明るくなる感情から、従来のワビサビとはことなった気持ちが明るくなる茶室がつくれないかと思い、今回はパターンそのものが茶室の構造となる案を考えました。素材は連量153Kg以上のマーメイド紙を用い、パターンを切り折り、繋ぎ合わせる事で互いの自重で支えあう構造です。

過去の様子もこちらでご覧になれます。

(Mata)

![[WORKS]建築作品](/img/menu_works.png)

![[PROGRESS]進行中作品](/img/menu_progress.png)

![[CONCEPT]コンセプト](/img/menu_concept.png)

![[PROFILE]プロフィール](/img/menu_profile.png)

![[OFFICE]オフィス](/img/menu_office.png)

![[BLOG]ブログ](/img/menu_blog.png)

![[INFORMATION]最新情報](/img/menu_information.png)

![[MEDIA]メディア掲載](/img/menu_media.png)

![[CONTACT]連絡先](/img/menu_contact.png)